|

[12]

Die vorliegende Arbeit füllt in idealer Weise eine Lücke in unserer Bemühung um Dokumentation. Zunächst ist es zu begrüßen, daß wir endlich einmal aus dem westpreußischen Raum das Bild eines Arztes erhalten, der uns irgendwie typisch für seine Generation und sein engeres Volkstum zu sein scheint, den wir geradezu als Leitbild ansprechen möchten. Dr. Kittel, dem Bauerntyp aus der

Memelniederung, wird hier ein klassisches Gegenbild aus dem Weichseldelta gegenübergestellt. Dabei ergibt sich eine interessante Sonderparallele. Dem engen freundschaftlichen Verhältnis zwischen dem Landarzt aus RUSS und dem Dichter Sudermann aus Heydekrug entspricht ein ebenbürtiges zwischen Kunz aus Trunz und dem Dichter Max Halbe aus dem Danziger Raum. Das mag ein Zufall sein, immerhin ein solcher, über den sich nachdenken läßt.

Unser einstiger Königsberger Kollege, der Augenarzt Dr. Eberhard Kunz, hat das Bild seines Vaters, des Thorner Augenarztes Dr. Kunz, nachgezeichnet. Das ist zunächst als Akt der Pietät zum Besten der eigenen Familie gedacht gewesen. Aber diese Darstellung hat schon in ihrer ungewöhnlichen Objektivität die Grenzen eines Familienmemorials gesprengt und uns das Lebensbild eines Arztes

geschenkt, der nicht nur ein ganz hervorragender Vertreter seines Fachs, sondern auch seines Volkstums gewesen ist. Dabei ist es dem Verfasser in idealer Weise gelungen, auch die Menschen und ihre Landschaft sichtbar zu machen und daneben noch medizinhistorische Erkenntnisse in allgemein unterhaltender Form zu vermitteln. Der so liebenswert auch in seinen Schwächen gezeichnete alte

Schnauzbart und Hüne hat, so meinen wir, hier einen Epilog bekommen, der ihn in unserer Erinnerung immer lebendig erhalten wird. p. f.

Die Stadt Elbing, nach Königsberg, Danzig und Thorn die größte und wichtigste Altpreußens, wurde vor mehr als 700 Jahren vom Deutschen Ritterorden gegründet. Sie hat weiterhin als Hansestadt und auch bis in die Neuzeit als Handels- und Industrie-Zentrum ihre Bedeutung bewahrt. Sie liegt wenig östlich vom Mündungsdelta der Weichsel inmitten fruchtbarer Ebenen. Nur gegen Nordosten lehnt sie sich an einen Höhenzug an, der mit 200 m den Namen eines Gebirges nicht verdient, die flache Umgebung jedoch bedeutend überragt. Es handelt sich um die sogenannte Elbinger Höhe, eine wellige Hochfläche von etwa 30 km Durchmesser, meist Ackerland, von zahlreichen kleinen waldigen Schluchten durchzogen. Gegen die Umgebung fällt sie ziemlich unvermittelt ab. Dieses Gebiet ist die Heimat unserer Vorfahren. Noch im 13. Jahrhundert wurde die damals ganz menschenarme Gegend unter dem Landmeister des Ritterordens, Hermann Balk, mit Einwanderern besiedelt, die hauptsächlich aus Mecklenburg und Westfalen stammten. Wie alle derartigen Ordensgründungen hatten die Dörfer bäuerlichen Charakter. Es wurden jeweils einige Siedlerfamilien angesetzt, das Land, das zum Dorf gehörte, in ebensoviele Ackerstücke aufgeteilt und anfänglich von den Familien in strengem Wechsel bewirtschaftet, so daß innerhalb der Dorfgemeinschaft im Laufe einiger Jahre jeder einmal jedes Grundstück zur Nutzung bekam. Dieser Wechsel ist später aufgegeben worden. Sonst hat sich an der Einteilung wenig geändert, wohl schon aus dem Grund, weil zur Zeit der Dreifelderwirtschaft ein solches Grundstück von 40 bis 70 Hektar gerade eine Familie ernähren mochte. Das Klima auf der Höhe war rauh, der Boden karger als

in den Niederungen ringsum. Eine Erbteilung war also nicht möglich. Die jüngeren Geschwister mußten, soweit sie nicht in andere Grundstücke einheirateten, gegen Kost und geringen Lohn beim Bruder als Knechte und Mägde mitarbeiten. Wenn ich mich recht erinnere, ist das Dorf Trunz z. B. vom Ritterorden mit zwölf

Bauernstellen gegründet worden. Bis in unsere Zeit waren daraus nur etwa 14 Bauerngüter in diesem Ort geworden - sehr im Gegensatz zu anderen Gegenden Deutschlands. Durch die modernen Anbaumethoden von der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ab war ein gewisser Wohlstand dort eingezogen. Es war ein kräftiges, vielleicht schon mehr derbes Völkchen, das die Höhe bewohnte. Die meisten von gedrungenem Körperbau mit blauen Augen und blonden oder braunen Haaren. Die Menschen waren im höchsten Grade fleißig und anspruchslos. Die wenigen Feste des Jahres wurden dafür um so ausgiebiger gefeiert, wie es

auch in anderen Bauerngegenden Europas immer der Brauch war. Die Härte des Lebens hatte durch die Jahrhunderte ihren Humor nicht zu brechen vermocht. Wer sie besuchte, hatte den Eindruck, daß sie ausgesprochen gern lachten. Sie standen fest auf ihrem Boden. Sie waren immer freie Bauern gewesen. Hörigkeit oder Leibeigenschaft unter einem Standesherrn hatten sie nie gekannt. Die besonderen Lebensbedingungen dieses Gebiets brachten es mit sich, daß sich ihre Bewohner als eine Gemeinschaft betrachteten, die sich von der Umgebung unterschied. Die Höhe war der Verkehrsstrom so feindlich, daß noch vor 100 Jahren die Ostbahn Berlin-Königsberg in großem Bogen um sie herumgeführt wurde. Die Niederungsbewohner mochten nur ungern dort hinaufziehen. So blieben die Bewohner der Höhe unter sich. Sie heirateten immer wieder untereinander, allerdings im lebhaften Wechsel von Dorf zu Dorf. In der Überlieferung finden wir durch all die Jahrhunderte immer wieder die gleichen Namen bis zum Ende. Wenn der Name Kunz schon um 1300 dort auftaucht, so ist es darum wahrscheinlich, daß es sich um unsere Vorfahren gehandelt hat. Urkundlich lassen sie sich durch eine Anzahl Generationen bis vor 1700 zurück verfolgen. Sie haben alle den Geschlechtern der Elbinger Höhe angehört und hatten alle deutsche Familiennamen.

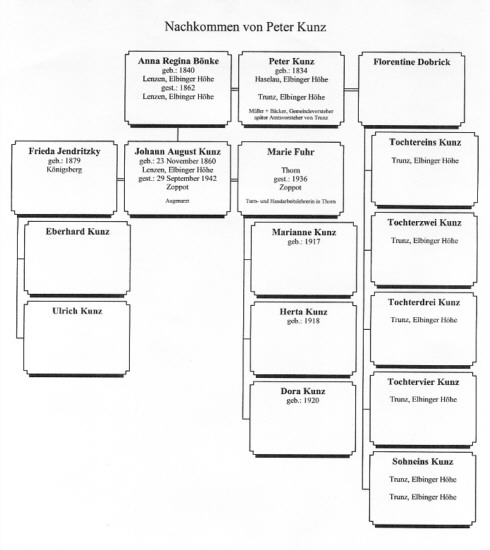

Die Ahnen mit dem Namen Kunz finden wir zuletzt in dem Höhendorf Haselau, wo sie ein Bauerngut besaßen. Hier wurde mein Großvater Peter Kunz 1834 geboren. Als jüngerer Sohn ohne Erbaussichten erlernte er das Müllerhandwerk. Noch als sehr junger Mann heiratete er in die Mühle von Lenzen ein. Der Müller August Bönke war gestorben. Mein Vater berichtete von ihm, daß er ein heiterer Mensch und den ganzen Tag voller Späße gewesen sein soll.

Seine einzige Tochter und Erbin, Anna Regina Bönke, war bei der Hochzeit ein junges Mädchen von 19 Jahren. Zwischen dem Großvater, ihr und ihrer Mutter soll ein sehr glückliches Verhältnis bestanden haben. Es währte nur kurz.

Der Ort, an dem mein Vater zur Welt kam, mag wohl der schönste Punkt des ganzen Höhenlandes sein. Lenzen liegt am Nordwestrand der Hochebene, da wo sie in sanften Hängen gegen das Frische Haff abfällt. Der Ort ist gegen die rauhen Ostwinde geschützt. Auch ist das Klima durch die Nähe des Meeres etwas gemildert. Mit seinen vielen schönen Vorlaubenhäusern, seinen Kirschgärten und den Durchblicken zur Ostsee hat das Dorf etwas Heiteres. An der höchsten Stelle unweit eines großen Buchenwaldes liegt die Windmühle. Von dort hat man einen einzigartigen Rundblick. Das Bild wird durch die riesige Fläche des Frischen Haffs beherrscht, das in der Tiefe hinter einem Streifen von Feldern und Wäldern beginnt und 12-15 km breit ist. Dahinter liegt das schmale grüne Band der Frischen Nehrung und jenseits davon, bis zum Horizont, die Ostsee, die sich mit ihrem tiefgrünblauen Ton deutlich von der helleren Farbe des Haffs unterscheidet. Im Westen und Südwesten schweift der Blick über die weiten Ebenen des Weichseldeltas. Bei klarem Wetter erkennt man die Marienburg und die Türme von Danzig. Neben der Mühle steht das Wohnhaus, ein hübsches Vorlaubenhaus. Hier in der Stube rechts neben dem Vorlaubeneingang wurde Johann August Kunz am 23. 11.1860 geboren. An diesem schönen Platz hat er die ersten Eindrücke von dieser Welt bekommen. Seine Kindheit verlief aber nur kurze Zeit ungestört. Meine Großmutter starb im zweiten Kindbett, als der kleine Sohn etwa zwei Jahre zählte. Der Großvater heiratete nach einiger Zeit wieder und verzog dann nach Trunz, wo er die Mühle und die dazugehörige Landwirtschaft übernahm. Gründe dafür kann man in den komplizierten Lenzener Besitzverhältnissen vermuten, denn die dortige Mühle gehörte nun wohl zum größten Teil dem Erstgeborenen. Sie wurde

weiter durch einen Pächter betrieben. Dem kleinen Johann August wurde Trunz zur neuen Heimat. Das große Dorf im Mittelpunkt [13] des Höhenlandes wirkt viel herber als Lenzen. Sein auf das Urpreußische zurückgehender Name läßt wohl den Schluß zu, daß hier schon vor der Ordenszeit eine Siedlung bestanden hatte, während die umgebenden Dörfer mit Ihren schönen deutschen Namen (Baumgart, Haselau, Maibaum usw.) in die unbewohnte Wildnis gesetzt wurden

Es mag uns heute schwerfallen, uns in die so ganz anders gearteten Verhältnisse, wie sie vor 100 Jahren auf dem Lande bestanden, hineinzuversetzen. Die Industrie hatte noch nicht alles mit Verbrauchsgütern überschüttet. Der Mensch stellte seinen Bedarf daran meist selbst her. Unglücklicher als heute war er darum

durchaus nicht, es scheint fast das Gegenteil der Fall zu sein. Die Bauernhäuser bestanden damals aus Holz oder Fachwerk und hatten ein Strohdach. Sie hatten aber dafür die schöne Form der Vorlaubenhäuser, während sie später meist durch die soliden und praktischen, aber unschönen Häuser in sogenanntem preußischen

Kolonialstil ersetzt wurden. Die Nahrung bestand aus Brot, Kartoffeln und Milch. Fleisch gab es gewöhnlich nur sonntags. Mein Vater erzählte, daß er als Bub oft nicht satt wurde und aus den abgeräumten Speiseresten die Heringsköpfe heraussuchte, um sie zu verzehren. Die Kleidung war sehr bescheiden. Noch in den

späteren Jahren des Großvaters entstand dadurch häufig eine Verlegenheit der Etikette. Er erhielt als Amtsvorsteher oft dienstliche Besuche des Landrats. Da er dazu meist von seiner Arbeit gerufen wurde, bei der er barfuß ging, mußte der Gast warten, bis er sich mit der nötigen Fußbekleidung versehen hatte. Die

landwirtschaftliche Erzeugung diente in der Hauptsache dem Eigenverbrauch. Bares Geld erbrachte vor allem die Arbeit der Frauen. Sie spannen und webten während der langen Winterabende den geernteten Flachs zu großen Leinwandbahnen. Diese

wurden im Frühjahr zum Domniksmarkt nach Danzig gebracht und dort verkauft. Dann wurden die größeren Ausgaben des Jahres bezahlt, und auch der Müller erhielt sein Geld. Abgesehen von den großen Festen wurde sonst Bargeld fast nicht ausgegeben. Die Bienenvölker, denen man den Honig nahm, wurden abgetötet, weil man den für sie notwendigen Zucker nicht kaufen konnte und wollte. Dabei muß man sich nicht vorstellen, daß die Familien wirklich arm waren. Es war nur nicht üblich, das Geld zur Erhöhung des Lebensstandards zu verwenden. "Es ist Preußens

Bestimmung nicht, dem Genuß der erworbenen Güter zu leben", hatte der alte König Wilhelm gesagt.

Der Großvater hat jeder seiner vier Töchter eine Mitgift von 5000 preußischen Talern mitgeben können, eine für damalige Verhältnisse beachtliche Summe.

Als charakteristisch für diese Zeit möchte ich noch eine kleine Begebenheit erwähnen, die ich vom Vater gehört habe. Es muß Ende der 60er Jahre gewesen sein, als sich die Nachricht verbreitete, der Lehrer in Dörbeck besitze eine Apfelsine. Der Großvater machte auf einer Schlittenfahrt, die er mit seiner Familie von Trunz nach Lenzen unternahm, einen weiten Umweg, um die seltene Frucht kennenzulernen. Der Lehrer hatte sie allerdings inzwischen schon verspeist, bewahrte aber die Schalen auf, damit die zahlreichen Besucher daran riechen konnten.

Die Sprache auf der Höhe war ausschließlich plattdeutsch. Mein Vater hat in seiner Kindheit sicher ein hochdeutsches Wort weder gehört noch gesprochen, außer in der Kirche und in der Schule.

Ja, mit den Schuljahren begann nun in Trunz für ihn der Ernst des Lebens. Die Kirche nahm im Denken und Tun der Landmenschen jener Tage einen sehr großen Raum ein. Bei den harten Existenzbedingungen werden sie ihre Gedanken fast ausschließlich auf die Bewältigung des Alltags gerichtet haben. Für das Wenige, was darüber hinausging, gab es fast nur ein Gefäß: die Religion und die Kirche. Ablenkungen wie Radio, Kino und Fußball waren damals noch nicht erfunden. So war die Kirche nicht nur der Rahmen für alle geistigen und seelischen Probleme, sie war auch die einzige Sonntagsunterhaltung, der einzige wöchentliche Treffpunkt des ganzen Dorfes und der Umgebung, sie war Anlaß und Inhalt der großen persönlichen Feste: der Taufe, der Hochzeit und des Begräbnisses. Es war deshalb einfach selbstverständlich für alle, daß am Werktag bei allen Gelegenheiten gemeinsam gebetet wurde, und daß man feiertags zur Kirche ging. Aber für die meisten war dieser sanfte Zwang ganz unwichtig. Ich habe als Junge die zahlreichen Verwandten auf der Höhe kennengelernt. In ihren Familien herrschte eine tiefe evangelische Frömmigkeit, die Ausübung der religiösen Pflichten war ihnen inneres Bedürfnis. Natürlich gab es dabei auch Übertreibungen. Ein entfernter älterer Verwandter z. B., der "heilige Kunz", stand in dem Ruf, die ganze Bibel auswendig zu kennen, der Pfarrer soll seinen Besuchen immer mit einiger Besorgnis entgegengesehen haben.

Wie die Kirche dem ganzen Leben das Gepräge gab, so ragte sie auch tief in das Gebiet der Schule hinein. Als der kleine Johann August Kunz ihre harten Bänke drückte, bestand der tägliche Unterricht vor allem in zwei Stunden Religionsunterricht. In der 3. Stunde versuchte der Lehrer dann, seinen Schülern noch etwas Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Die intensive Religionslehre hatte zur Folge, daß Johann August mit einer umfassenden Kenntnis von Bibel und Kirchenliedern ausgestattet wurde, die ihm sein Leben lang häufig Zitate daraus erlaubte.

Daß man damals die großen Feste des Lebens zu feiern wußte, habe ich schon erwähnt. Bei der Hochzeit eines jungen Bauern gab es 200 und mehr Gäste und ebenso ungezählte Scharen erschienen als Gratulanten bei Taufen oder als Kondolenten bei Begräbnissen, wo sie auf das großartigste bewirtet wurden. Bei einem Begräbnis geleitete gewöhnlich die Gemeinde den Sarg vom Trauerhause in die Kirche, wo der Pfarrer eine längere Feier abhielt. Dabei hatten die sechs Nachbarn, die den Sarg getragen und vor dem Altar abgesetzt hatten, das Recht, auf den Seitenstufen des Altars zu sitzen. Im Winter war es nun in der ungeheizten Kirche oft sehr kalt. So verschwand von den Trägern einer noch dem anderen hinter dem Altar, um sich durch einen kräftigen Schluck aus einer mitgebrachten Flasche zu erwärmen. War die Predigt nun, wie damals üblich, sehr lang, so kam es vor, daß der eine oder der andere der Träger nicht mehr das Gleichgewicht halten konnte und ersetzt werden mußte. Nachdem der Sarg auf dem um die Kirche liegenden Friedhof gebracht war, stellte sich der Lehrer - so wollte es der Brauch - mit den Schulkindern am offenen Grabe auf, um Kirchenlieder zu singen. Auf einem solchen Winterbegräbnis hat nun während des langen Wartens in der kalten Kirche ein unverständiger Mensch dem kleinen Johann

August so viel Schnaps eingeflößt, daß er mit einem schweren Rausch vom Platz getragen werden mußte. Er hat diesen ersten Rausch seines Lebens in schlechter Erinnerung behalten. Viel weitere sind wohl auch nicht mehr gefolgt.

Eine andere Erinnerung an die Schule: Eines Tages erschien er mit hohem Fieber und rotem Ausschlag zum Unterricht. Es war offensichtlich Scharlach. Der Lehrer schickte ihn nach Hause. Als er unter dem offenen Klassenfenster vorbeiging, hörte er noch, wie der Lehrer zu den anderen sagte: "Der muß sterben." Mit den

bängsten Gefühlen schlich der Junge heim. Er wurde aber wieder gesund, ohne Arzt selbstverständlich; den zu holen war damals nicht üblich. Er hatte im übrigen eine kräftige Konstitution und war sonst nie krank. Außerhalb der Schule wird er in der Schar der Dorfjugend herumgesprungen sein, wie Generationen von Bauernkindern vor ihm und nach ihm. Er wird aber auch wie sie schon früh angefangen haben, im väterlichen Betrieb mitzuarbeiten. Für ihn gab es diese Arbeit in der Landwirtschaft und in der Mühle. Das Müllerhandwerk ist heute durch wirtschaftliche Machtkonzentration zur Müllerindustrie geworden. Die alten Windmühlen stehen still und sind zerfallen. Unser Leben ist dadurch um ein schönes Bild ärmer geworden. Als Kind und junger Mensch bin ich oft auf der Galerie der Trunzer Mühle gestanden. Wie herrlich, wenn die riesigen Flügel in schneller Folge rauschend dicht an einem vorbeisausten! Und drinnen das laute, dumpfe Knarren der hölzernen Zahnräder, das Poltern der Siebe. Mein Vater wird freilich für die Schönheit der Werkstatt nicht viel Sinn gehabt haben. Für ihn war die Mühle der Begriff harter Arbeit. [14] Schwere Korn- und Mehlsäcke mußten hin- und hergeschleppt werden. Einzige Hilfe war dabei ein Flaschenzug. Johann August hat sich später noch oft daran erinnert, mit welcher Gewandtheit der Großvater auf dem Balkenwerk der Flügel auf- und abkletterte, um die Segel zu setzen oder zu reffen.

Im letzten Schuljahr schickte der Großvater ihn noch in den eigenen Betrieb zum Bäcker in die Lehre. Der Knabe wurde dabei überfordert. Er mußte nun jede Nacht aufstehen und beim Bäcker den Teig kneten. Wenn er dann nach getaner Arbeit in die Schule kam, war er so müde, daß er dem Unterricht nicht folgen konnte und regelmäßig fest schlief. Der Lehrer kannte die Ursache und ließ ihn ruhig schlummern. Er muß trotzdem einen guten Eindruck von seinem Schüler gehabt haben, denn bei der nun kommenden Berufswahl hat sein Urteil sicher Gewicht gehabt.

Diese war anfänglich eigentlich kein Anlaß zum Kopfzerbrechen. Der Großvater hatte es durch Fleiß und Klugheit in wenigen Jahren zu Wohlstand und Ansehen gebracht. Er wurde bald zum Gemeindevorsteher und schließlich auch zum Amtsvorsteher des Amtes Trunz gewählt. Zu diesem gehörten die Dörfer Baumgart,

Dünhöfen, Haselau, Maibaum, Gr. Stoboy, Königshagen, Behrenshagen, Rakau, Rehberg und Trunz. Er nannte außer dem Mühlenbetrieb ein schönes bäuerliches Anwesen sein Eigen, nebenher hatte er auch noch einen Bäckereibetrieb eröffnet. Dabei war ihm seine energische und tüchtige Frau Florentine, geb. Dobrick, eine

große Hilfe gewesen. Auch des Stiefsohns hatte sie sich mütterlich angenommen, so daß er ihr sein Leben lang mit Liebe und Verehrung anhing. Johann August war zu einem gesunden, besonders großen und kräftigen Jungen herangewachsen. Es war

eigentlich selbstverständlich, daß er in die Fußstapfen des Vaters treten und seine Betriebe weiterführen würde. Es wurde zunächst beschlossen, ihn auf die Landwirtschaftsschule nach Marienburg zu schicken. Da er zum Lernen und zu geistiger Betätigung eine große Neigung verspürte, tauchten bald viele weitere Pläne auf, die feste Gestalt annahmen: Er bereitete sich vor, in eine höhere

Klasse des Marienburger Gymnasiums einzutreten. Er hat das auch in Rekordzeit geschafft, worauf er immer besonders stolz war. So gelangte er mit etwa 17 Jahren in die Sekunda des Gymnasiums und kam dort schnell weiter.

Der Großvater hatte den Entschluß gefaßt, den Sohn studieren zu lassen. Natürlich sollte er das werden, was damals als schönster und angesehenster Beruf galt: Pfarrer. Diese Wendung hatte einen besonderen Anlaß: Die Stiefmutter hatte nach vier Töchtern einem Sohn das Leben geschenkt. Es war nun ein zweiter männlicher Erbe vorhanden, so daß der Erstgeborene freier und nach seiner Neigung wählen konnte. Ein Muß oder eine Verdrängung war das nicht. Dem Jungen gehörte ja noch immer die Lenzener Mühle. Wie er später erzählte, hielt sie der Großvater auch weiter zu seiner Verfügung. Erst als der Sohn schon lang in Amt und Würden war und gut verdiente, verkaufte er die Mühle an seinen früheren Gesellen und langjährigen Pächter Dröse. Als ich Lenzen im Herbst 1942 zum letzten Male besuchte, habe ich diesen noch selbst gesprochen. Er war ein hochbetagter, bettlägeriger Mann. Die Mühle aber hatte ihr Schicksal schon ereilt. Ein Baum war gebrochen. Es lohnte nicht mehr, die dafür notwendigen 800 Mark zu investieren, der Betrieb warf nicht genug ab. - Der erwähnte jüngere Bruder ist übrigens noch als junger Mensch gestorben.

Die Marienburger Schulzeit brachte eine Freundschaft mit einem jüngeren Kameraden, der ein Dutzend Jahre später zu einer Berühmtheit werden sollte: Der Name Max Halbes ging als leuchtender Stern am literarischen Himmel der 90er Jahre auf. Unser Vater hat fünf Jahre lang in der Dohrmann'schen Pension das

Zimmer mit ihm geteilt. Ich kann an dieser Stelle nichts Besseres tun, als Halbes höchst lebendige Schilderung seines Freundes hierher zu setzen (Max Halbe, Scholle und Schicksal):

"Eine neue Figur erschien in der Pension: Kunz aus Trunz. Trunz war ein Bauerndorf auf der Elbinger Höhe, Kunz ein Müllerssohn, daher, mehrere Jahre älter als ich, groß und breitschultrig, in seinem damaligen Flegelstadium wie ein ungeschlachter Riese wirkend und auch manchmal von der unbewußten Komik eines solchen. Dies war auch der erste Eindruck bei uns ‚Älteren' in der Pension, aber er war nur von sehr kurzer Dauer, denn Kunz aus Trunz schlug sofort mit seinen gewaltigen Pranken darauf los, wenn er sich von irgend jemand gehänselt glaubte. Mit dem war also nicht zu spaßen, das merkten wir bald. Selbst den Vorwitzigsten unter uns erstarb die Grimasse um die breiten Mäuler, wenn Kunz langsam und breitbeinig mit den schwankenden Schritten eines Müllergesellen, der einen Zwei-Zentnersack auf den Schultern trägt, auf sie zutrat, seine Ärmel aufkrempelte und zugleich das Weiße in seinen Augen bedenklich zu glimmen anfing. Dabei war Kunz, wenn man ihn nicht reizte, von friedfertiger Gemütsart und äußerst gescheit, wie sich bald herausstellte. Wir hatten uns zunächst nicht besonders leiden können, der äußere Gegensatz zwischen uns war auch zu augenfällig, aber dann kamen wir uns näher und wurden schließlich recht gute Freunde, vorbehaltlich eines nie ganz auszugleichenden Temperamentsunterschiedes, der öfters zutage trat.

Kunz besuchte fürs erste die Landwirtschaftsschule, wollte aber aufs Gymnasium, um später Medizin zu studieren. Das war eine Geldfrage, die ihm und seinem Vater viel zu schaffen machte. Dieser kam öfter von Elbing herüber, um mit seinem Sohn Rat zu halten. Er war ein echter ostpreußischer Charakterkopf mit seinem klugen faltigen Gesicht, den hellblauen durchdringenden Augen, der ganze Mann aus einem Guß: Leibl hätte ihn malen können. Ich wurde, so jung ich war, von Vater und Sohn ins Vertrauen gezogen. Wir kamen überein, daß ich Kunz in Latein und, wenn ich nicht irre, auch in Griechisch unterrichten sollte.

Ich ging mit Feuereifer an meine Aufgabe, um mich des mir geschenkten Vertrauens würdig zu erweisen. Ich glaube, daß es mir doch sehr schmeichelte. Wir kamen schnell vorwärts, denn auch Kunz gab sich die größte Mühe und brachte alles dafür mit. Ein Anblick für Götter muß es gewesen sein, unsere Unterrichtsstunde mitanzusehen: Der dreizehnjährige Knirps, der dem siebzehnjährigen Riesen die Verba in mi beibrachte. Wir fühlten das beide wohl selbst und verzogen uns meistens in irgend einen gerade unbenutzten Winkel. Bisweilen haben wir unsere Stunde abends auf der Treppe abgehalten, wenn niemand mehr kam. Ich glaube, unsere Pensionskameraden machten sich im stillen über uns lustig, aber es getraute sich niemand damit heraus, dafür sorgte schon Kunz. Ein forschender Blick aus seinen wasserblauen Augen - es waren die eines Seeungeheuers - genügte, um jeden sofort nachdenklich zu stimmen.

Dieses Bündnis mit Kunz half mir sehr in der Pension, setzte mich, trotz der Komik, die ihm anhaftete, allgemein in Respekt und hat mir überdies zu einer noch jetzt bestehenden Lebensfreundschaft verholfen. So oft es die Umstände gestatten, besuche ich in dem heute polnisch gewordenen Thorn den Geheimen Sanitätsrat oder Medizinalrat Dr. August Kunz, einen der berühmtesten Augenärzte unserer ehemaligen Ostmark und des heutigen Polens. Er hat Griechisch von mir gelernt, ich aber auch durch ihn, da ich natürlich wegen schnellerer Bewältigung des Pensums darauf bedacht sein mußte, ihm vor allem die Grundformeln der Sprache, die Zerlegung der Haupt- und Zeitwörter in Stamm und Endungen zu erschließen, was wiederum nicht möglich gewesen wäre, wenn ich mir nicht zuvor selbst über diese Gesetze Klarheit verschafft hätte."

Mein Vater hat diese Darstellung als etwas kränkend empfunden. Er fand, Halbe habe übertrieben, um amüsant zu wirken. Stolz war er dagegen auf die Rolle, die er bei einem Zwischenfall in Halbes Leben spielte, den dieser in seinen Erinnerungen auch ausführlich schildert:

"In jenen Jahren fuhr der alte Kaiser Wilhelm durch Marienburg. Der Hofzug hatte einen kurzen Halt, die Schüler des Gymnasiums wurden als Spalier aufgestellt. Als der Zug einlief und der Kaiser ans Fenster trat, nahmen alle Schüler selbstverständlich ihre Mützen ab und jubelten ihm zu, nur Halbe nicht, wohl

aus einer oppositionellen Trotzstimmung heraus. Es gab einen Skandal und anschließend ein strenges Verhör. Auch mein Vater wurde als Zeuge befragt. Er vertrat die Ansicht, daß Halbe von dem einmaligen Erlebnis am meisten von allen gerührt gewesen sei, so daß er seine Mütze vergessen habe. Diese Auffassung

scheint sich durchgesetzt und eine strenge Strafe verhindert zu haben."

Im übrigen ging die Schulzeit glatt zu Ende. Als Johann August mit 21 Jahren das Abitur bestand, war er dafür infolge seiner ungewöhnlichen Karriere etwas älter als die meisten, aber noch nicht sehr alt für den Beginn des Studiums.

Im Frühjahr 1882 bezog er die altpreußische Landesuniversität Königsberg, die damals schon fast 3 1/2 Jahrhunderte alt war. Er studierte zunächst dem Wunsche des Vaters gemäß Theologie, hörte aber daneben - der eigenen Neigung folgend - medizinische Vorlesungen. In der Theologie kam er offenbar mit der Dogmatik nicht zurecht. Wenn er nicht umgesattelt hätte, so sagte er später im Spaß, so wäre er ein neuer Reformator geworden. Um so mehr begeisterte ihn die Medizin, die sich damals in einem ungeheuren Aufschwung befand. Das Tempo der Entwicklung, vor allem in der Bakteriologie und der Chirurgie, war geradezu atemberaubend. Besonders interessierte den jungen Studenten von vornherein die Chirurgie.

Dem damaligen Brauch folgend, trat er in eine Verbindung ein. Es war eine Sängerschaft, die er sich erwählte. Er merkte bald, daß er fehl am Platze war. Der Komment und der Trinkzwang stießen ihn ab. Besonders empörte ihn die Verleitung zum Bummeln. Da sein Vater das Studiengeld nicht leicht aufbrachte, fehlte ihm für eine Vergeudung der Studienzeit jedes Verständnis. Es wurde zudem fürchterlich gesoffen. So trat er aus der Verbindung wieder aus.

Das nächste Semester, nun rein medizinisch, führte ihn nach Heidelberg, schon damals Zielpunkt romantischer Studenten[15]träume. Er hat sich dort sehr wohl gefühlt. Ein Bild der Neckarstadt hing bis zum Schluß in seinem Sprechzimmer. Er hat mindestens zwei Semester an diesem Ort studiert. Außerdem diente er dort als Einjahrig-Freiwilliger ein Halbjahr mit der Waffe. Im ganzen wird er also 1 1/2 Jahre im Badener Land verbracht haben, das 50 Jahre später seinem ältesten Sohn zur neuen Heimat werden sollte. In Heidelberg sah er auch seinen Schulfreund Halbe wieder, der das in seinen Lebenserinnerungen erwähnt. Der Dienst beim Militär begann mit einem komischen Ereignis: Fast die ganze Kompanie war im Lazarett. Kurze Zeit vorher war Scharfschießen auf dem Schießstand gewesen. Dabei hatten sich ein paar freundliche Damen in einiger Entfernung eingefunden, die mit den gerade nicht beschäftigten herumlungernden Schützen im Gebüsch verschwanden. Ergebnis: siehe oben. Natürlich war der einjährige Kunz mit seinen 1,88 m der Flügelmann der Kompanie, der Stolz seines Feldwebels. Traf die Truppe beim Marsch auf der Straße mit einer anderen zusammen, so rief er mit lauter Stimme: "Kunz, gucken Sie mal runter, ob da Leute kommen."

Während der Studiensemester wurde fleißig gelernt. Die Freundschaft mit Halbe war in diesen ganzen Jahren nicht sehr intensiv, aber immerhin so, daß ein ständiger Kontakt vorhanden war. So besaß mein Vater zahlreiche Briefe, die über diesen sehr wichtigen Lebensabschnitt des Dichters interessante Aufschlüsse

gaben. Ich habe als Primaner diese Unterlagen bei einem Vortrag benutzt. Leider sind sie durch den Krieg verlorengegangen.

Es war damals nicht ganz leicht, als nicht korporierter Student ungeschoren über die Semester zu kommen. Die "Wilden" galten bei den Verbindungen als eine Art Freiwild. Anrempelungen und Forderungen waren an der Tagesordnung, beim Duell galten sie mangels Übung im Fechten als leichte Beute. Auch mein Vater wurde eines Tages in einem Lokal mit den primitiven Worten: "Sie haben mich fixiert" zu einem Duell gefordert. Als er erwiderte, daß er nur auf schwere Säbel Satisfaktion gäbe (mit dieser Waffe hatte er geübt), zog sich der Rempler unter Vorwänden zurück. Etwas dramatischer verlief ein zweiter Tusch: Der Vater war von Heidelberg nach Kiel übergesiedelt, um dort sein Physikum zu machen. An dieser Universität bestand ein Corps "Troglodytia", das sind die Höhlenbären. Johann August mußte täglich an ihrer Höhle vorbei, wo die edlen angesäuselten Häupter zum Fenster hinaushingen und ihm spöttische Bemerkungen nachriefen. Eines Tages wurde ihm die Sache zu dumm. Er ging spornstreichs in die Kneipe und verlangte, den ersten Chargierten zu sprechen. Als sich dieser verleugnete, ließ er ihm ausrichten, "seine Corpsbrüder hätten sich benommen wie die Straßenbengels". Die Reaktion erfolgte prompt. Am nächsten Tage studierte er daheim über einem menschlichen Skelett, als sich der Abgesandte der Troglodyten melden ließ. Er überbrachte 34 Pistolenforderungen des tiefgekränkten Stammes. Stud. med. Kunz ging nun - ohne böse Absicht, wie er später meinte - den Oberschenkelknochen in der Hand, auf den Herausforderer zu. Dieser sah sich plötzlich der Möglichkeit eines Zweikampfes mit ganz unkommentmäßigen Waffen dem Hünen gegenüber. Er zog schnelle Flucht vor. Nur sein Zylinder blieb auf der Strecke, den ihm der Vater durchs Fenster auf die Straße nachwarf. Von der Forderung hat der vorzeitige Sieger nichts mehr gehört. Das Corps Troglodytia wurde übrigens bald danach wegen schlechter Führung vom Rektor aufgelöst.

Im Herbst 1884 kehrte der Kandidat der Medizin wieder nach Königsberg zurück, um dort die klinischen Semester zu absolvieren. Anfang 1887 hat er sein Examen gemacht. Die Prüfung in Innerer Medizin legte er bei Prof. Naunyn ab. Augenheilkunde lehrte Jacobson in der damals neu erbauten Klinik, in der ich

später Assistent war. Zum gesamten Examen war damals Frack üblich. So saß der Kandidat denn auch im Frack viele Stunden am Bett einer Kreißenden, bis das Kind zur Welt kam. Auch die Doktorarbeit war fertig: "über die bakterizide Wirkung des Jodoforms", eine experimentelle Arbeit beim Pathologen Neumann, die viel Anerkennung fand. Promoviert wurde noch unter feierlichem Aufzug in der Aula des Universitätsgebäudes am Paradeplatz, zwei Pedelle mit den gekreuzten Szeptern der Universität voraus. Danach gab es eine Disputation mit dem Opponenten.

Aus dem begeisterten Mediziner war ein junger Arzt geworden, der sich besonders zur Chirurgie hingezogen fühlte. Aber eine so lange Ausbildungszeit konnte er seinem Vater und sich nicht zumuten. Er entschied sich daher für das junge, eben aufgekommene und schnell aufstrebende Fach der Augenheilkunde, das nur zwei Jahre Lehrzeit erforderte und auch operativen Charakter hatte. Den größten Teil seiner Ausbildung nahm er bei Prof. Heisrath in Königsberg. Dieser war eine zwiespältige Natur, doch überwogen die Lichtseiten, so daß mein Vater zeitlebens mit höchster Anerkennung von ihm sprach. Auf der einen Seite außerordentlicher Professor der Universität, Generalarzt der Armee, genialer Augenarzt, der die operative Behandlung des Trachoms ausbaute und einen riesigen Zulauf von Augenkranken hatte. Auf der anderen Seite Quartalssäufer mit Neigung zu waghalsigen Geldspekulationen. Als ich 1940 die Augenabteilung im Krankenhaus der Barmherzigkeit übernahm, hing ein fast lebensgroßes Bild meines einstigen Vorgängers Heisrath noch im Wartezimmer, ein Gesicht mit faszinierenden Zügen. In eben diesem Krankenhaus war Johann August sein Assistent. Er hat in den zwei Jahren bei Heisrath die breite solide Grundlage für all das Fachwissen gelegt, das er sein Leben lang anwandte. Aber alle paar Wochen begann es damals damit, daß ein Freund des Chefs, ein älterer pensionierter Beamter, offenbar sein böser Geist, im Krankenhaus erschien, worauf beide in aufgeräumter Stimmung davonzogen. Dann gab es eine endlose Sauftour. Als ich um 1930 in Königsberg lebte, wußten noch viele Menschen Anekdoten von den Streichen des trunkenen Heisrath zu erzählen. Nach zwei- bis dreitägigem Exzeß erschien der Professor dann wieder zur Arbeit und war ein pflichtgetreuer, fleißiger und ausgezeichneter Arzt - bis zum nächsten Quartal.

In diese Zeit fällt auch die Ableistung des zweiten Halbjahres als Einjahrig-Freiwilliger bei der Sanitätstruppe. Ich möchte von dieser Zeit nur ein Erlebnis erwähnen, dessen unser Vater sich noch später erinnerte, und das ein bezeichnendes Licht auf die damaligen Vorstellungen von Pathologie und Bakteriologie wirft. Eines Tages brachte die Frau eines Unteroffiziers ihr Kind zu dem Stabsarzt, bei dem Vater Dienst tat. Es litt offenbar an schwarzen Pocken. In der Meinung, auf diese Weise die schädlichen Erreger vernichten zu können, ordnete der Stabsarzt an, das Kind in Karboltücher einzuhüllen. Am nächsten Tag war das Objekt der Behandlung tot, wahrscheinlich verstorben an Karbolvergiftung.

Anschließend an die Jahre bei Heisrath gab es noch eine etwa halbjährige Assistentenzeit bei Prof. Jadassohn in Köln, einer Koryphäe der damaligen Zeit. Zu ihm fand der angehende Augenarzt kein so gutes Verhältnis. Er war offenbar nicht mehr ganz auf der Höhe des allgemeinmedizinischen Wissens seiner Zeit. Das betraf u. a. die Bakteriologie. Eines Tages gab es z. B. eine akute Tripper- entzündung an den Augen bei mehreren Patienten der Klinik. Jadassohn meinte, daran sei wohl der genius loci schuld und sah unseren Vater bedeutsam an, als ob der etwas dafür könnte. Dabei hatte dieser tags zuvor mit Entsetzen bemerkt, daß Jadassohn, nachdem er einen Patienten mit tripperkranken Augen untersucht hatte, mit ungewaschenen Händen die Augen weiterer Klienten berührte.

1890 konnte endlich der fast Dreißigjährige an die Gründung einer eigenen Praxis denken. Seine Wahl fiel auf die alte Ordens- und Hansestadt Thorn in Westpreußen. Sie liegt einige Kilometer westlich der Stelle, an welcher der Unterlauf der Weichsel die damalige russisch-deutsche Grenze überschreitet und ist berühmt durch ihr altes Rathaus und drei ehrwürdige riesige Kirchen als

Zeugen der Ordensgotik. Beruflich war die Wahl meines Vaters eine sehr gute, doch sollte sie sich durch die später folgenden politischen Ereignisse für ihn persönlich und für seine Familie als schicksalhaft erweisen.

Thorn zählte damals etwa 35 000 überwiegend deutschsprachige Einwohner. Für einen Augenarzt hatte die Stadt noch Norden und Süden ein fast unbegrenztes Hinterland. Die nahe Grenze im Osten war nur vorteilhaft, wie sich bald herausstellen sollte. Nur von Westen her schob sich das gut versorgte Bromberg auf 50 Kilometer heran. In Thorn lebte damals ein alter Augenarzt, [16] Alkoholiker, mit unbedeutender Praxis. Er verstarb bald. Der Beginn stand somit unter einem günstigen Stern. Der Neuling war zwar tüchtig und ehrgeizig, aber kein Geschäftsmann. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, keine Anleihe zur Finanzierung seines Vorhabens aufzunehmen. Er mietete eine Dreizimmerwohnung in

einer der alten nach der Altstadt ziehenden Seitenstraßen des Neustädtischen Marktes (war es die Strobandstraße?). Mit seiner Methode gestalteten sich die ersten Monate etwas turbulent. So ließ der Handwerker, der das Arztschild verfertigte, dieses wieder abmontieren, als es nach angemessener Zeit noch nicht bezahlt war. Und in das Wohnzimmer zogen eines Tages andere Mieter ein, da der Wirt keine Miete erhalten hatte. Der Doktor mußte sein Bett ins Wartezimmer stellen. Bald kam aber alles ins Lot, es ging sogar sehr gut, und nach einem Jahr war sein Einkommen größer als das des Oberpräsidenten, wie er später mit

Stolz feststellte. Die wirtschaftlichen Sorgen waren behoben; der Großvater in Trunz, der die ungewöhnliche Karriere seines Sohnes mit Sorge beobachtet hatte, war zufriedengestellt.

Das folgende vierte und fünfte Lebensjahrzehnt standen im Zeichen des Aufbaues und einer vorher nicht geahnten Ausweitung der beruflichen Tätigkeit. Auf dem Arztschild stand: Augen- und Ohrenarzt. Die ohrenärztlichen Kenntnisse hat sich Vater wohl autodidaktisch angeeignet. Wie viele Spezialisten damals machte er anfänglich auch Allgemeinpraxis. Das ging soweit, daß er sogar einmal die Exartikulation eines Beines im Hüftgelenk vornahm. Aber derlei Beschäftigung konnte er bald aufgeben. Die Augenheilkunde stellte Aufgaben genug. Als er nach Thorn kam, so drückte er selbst es aus, gelangte er in einen Urwald von Trachom. Diese chronische Augenseuche, zu deutsch: ägyptische Augenkrankheit, war damals in Ost- und Westpreußen noch ungeheuer verbreitet. Ihre Schrumpfungszustände und Komplikationen bis zur Erblindung waren allen eine vertraute Erscheinung. Hier bewährte sich nun die Heisrath'sche Schule. Ausrollungen, Ausquetschungen und Abreibungen der Bindehaut und des Lidknorpels, Ausschneidungen von Bindehaut- und Lidknorpelstreifen, Überpflanzungen von Lippenschleimhaut auf den Lidrand bei Wimperschleifen und die Ausrottung des Tränensacks waren damals noch ganz neue, nicht angewandte Methoden. Mit ihnen ließ sich jedes Trachom beherrschen und zur vollständigen Ausheilung, natürlich unter Narbenbildung, bringen. Wohl hauptsächlich durch diese Erfolge erwarb sich der junge Augenarzt schnell einen guten Ruf. Bald kamen viele Augenkranke auch über die Landesgrenze aus dem benachbarten Rußland, wo das Trachom womöglich noch mehr verbreitet war. Aber auch auf allen anderen Gebieten des Fachs gab es zu tun. Die augenärztliche Arbeit war damals viel mehr als heute eine operative. Um die Schwierigkeit dieser Erfolge richtig zu würdigen, muß man wissen, daß zu jener Zeit Assistenten nur zusehen durften und keine Operationen selbst ausführten. Das durch Sehen Erlernte mußte jetzt in die Tat umgesetzt werden. Mein Vater hat während seiner Assistentenzeit keine einzige Operation selbst durchführen können. Daß in Thorn seine erste Staroperation gelang, so sagte er später, war nicht sein Verdienst, sondern Zufall. Operierte Kranke gehören in ein Krankenhaus. Das kleine Städtische Krankenhaus konnte keine Augenkranken aufnehmen. Das Diakonissen-Mutterhaus der Barmherzigkeit in Königsberg unterhielt in Thorn eine Schwesterstation. Sie bestand aus einer Wohnung, in der eine Schwester einige bettlägerige Kranke betreute. Die Zimmer waren nun immer von Augenkranken in Anspruch genommen. Der Bedarf war so groß, daß das Mutterhaus sich sehr bald zum Bau eines eigenen Krankenhauses entschloß. Es enthielt 45 Betten, die hauptsächlich von Augenkranken belegt waren. In den folgenden Jahrzehnten hat es oft 70 bis 80 Augenpatienten beherbergen müssen.

Die Beziehungen zu dem Königsberger Mutterhaus der Barmherzigkeit waren sehr intensiv. Der Leiter der Anstalt, Pfarrer Borrmann, kam oft nach Thorn, wobei er sich meist auch mit meinem Vater über die Probleme des Thorner Hauses beriet. Trotz der bescheidenen Verpflegungssätze der damaligen Zeit rentierte sich die Anstalt so gut, daß 1910 ein neues großes Diakonissen-Krankenhaus in Thorn-Mocker eröffnet werden konnte. Bei seiner Einweihungsfeier überreichte der Danziger Oberpräsident persönlich dem verdienten Augenarzt die Ernennungsurkunde zum Sanitätsrat. Das alte Haus war nun ausschließlich Augenabteilung.

Die Grenze nach Rußland war in den 90er Jahren ziemlich offen. Die Beziehungen zum Nachbarland waren so freundschaftlich, daß die russischen Offiziere der benachbarten kleinen Garnisonen in Uniform nach Thorn kamen und dort im Artushof einkehrten. Der Ruf des neuen Spezialisten drang, wie gesagt, bald über die Grenze. Der Vater förderte ihn in den ersten Jahren noch, indem er in dem nahen eleganten kongreßpolnischen Modebad Ciechocinek während der Saison Sprechstunden abhielt. Als er zum ersten Male dort eintraf, prangten an allen Litfaßsäulen

und Mauern Plakate, die den berühmten deutschen Spezialisten ankündigten - so hatte es sein dortiger Vertrauensmann für richtig befunden. Die russischen Kranken machten bald einen erheblichen Teil der Praxis aus, besonders im Krankenhaus. Die Klientel reichte in den besten Zeiten bis vor die Tore von Warschau. Hauptsächlich waren es Juden, die den deutschen Facharzt jenseits der Grenze aufsuchten. Es war bei ihnen fast so Brauch, auch die medizinischen Professoren in Königsberg und Breslau hatten viel mit ihnen zu tun. Da sie daheim Jiddisch sprachen, einen mit hebräischen Wörtern gespickten deutschen Dialekt, war die Verständigung nicht schwierig. Als ich nach Kriegsende in der Praxis half, war das charakteristische Äußere der Männer: Bart, Schläfenlocken, Kaftan, hohe Stiefel, schon im Aussterben. Erhalten waren noch die komischen Familiennamen, die oft Anlaß zur Heiterkeit gaben. Ich erinnere mich noch an ein Fräulein Hosenball, aber das ist nur ein Name unter vielen. Das Honorar für

die Operationen wurde immer vorher festgelegt. Da diese Patienten nicht zufrieden waren, wenn sie nicht durch Handel einen kleinen Vorteil erlangten, ging der Doktor in einschlägigen Fällen darauf ein, nannte erst einen höheren Preis und ließ dann davon nach. War der Partner gar zu hartnäckig, so schnitt der Vater wohl mit einem "dann kann ich kein Geschäft mit Ihnen machen" die Unterhaltung ab. Zuweilen gab es hierauf einen entrüsteten Auszug der Kinder Israels mit nachfolgendem Anklopfen an die Türe und erneuten Kontaktversuchen. Es erinnerte etwas an die bekannten Szenen in "Soll und Haben". Es war das alles aber nur Gewohnheit und eine Art Sport. Der einmal festgesetzte Preis wurde gewissenhaft bezahlt. Der Doktor kannte sich in diesen Menschen gut aus und betrachtete die Dinge mit Humor.

Oft wurde er auch zu Konsultationen weit nach Kongreßpolen hinein gerufen. Innerhalb der jüdischen Bevölkerung gab es einen ausgezeichneten Nachrichtendienst. War die Beratung beendet, so standen bereits eine Anzahl anderer Juden im Hausflur, die den Arzt zu erkrankten Angehörigen in ihre Häuser brachten. Mußte er unterwegs auf einem Bahnhof einen Anschlußzug abwarten, so erschienen sofort Mitglieder der jüdischen Gemeinde, meist, um ihn zu konsultieren, sogar auch manchmal ohne dies. Auf Anfrage sagten sie dann, sie seien gekommen, ihn während der Wartezeit zu unterhalten. Natürlich wurde er nicht nur von Juden gerufen. Auch in manchem polnischen Adelsschloß, in manchem polnischen und deutschen Haus im alten Kongreßpolen ist er gewesen.

Für den Betrieb waren die ersten Praxisräume längst zu klein geworden. Zunächst wurden Wohnung und Praxis nach dem Neustädtischen Markt verlegt, später in das neue Wohnviertel am [17] Bahnhof Thorn-Stadt in die Albrechtstraße und schließlich in die Friedrichstraße 5, wo wir Kinder geboren wurden.

Die Arzthonorare waren damals bescheidener als heute. Die Konsultation in der Sprechstunde brachte in der Regel drei bis fünf Mark. Für eine Staroperation waren allerdings 200 bis 300 Mark üblich. Der Wert des Geldes war viel größer als jetzt. 1903 kostete z.B. eine Mandel Eier (15 Stück) auf dem Thorner

Wochenmarkt 55 Pfennige.

Um die Jahrhundertwende war der neue Augenarzt zu einem hochangesehenen und wohlhabenden Bürger geworden. Er besaß ein Vermögen, das sich auch in heutiger Zeit sehen lassen könnte. Das alles hatte er aus eigener Kraft erreicht, mit nichts anfangend. Kein Wunder, wenn sein Selbstgefühl, wegen seiner Körperkraft gewiß schon immer ausgeprägt, sehr stark gewachsen war. Nicht daß er überheblich gewesen wäre, aber er hielt sicher viel von seinem eigenen Urteil und wurde leicht schroff, wenn eine andere Meinung dem entgegengesetzt wurde. Seine Stärke waren die ideellen und materiellen Werte, die er, von seinem Werk besessen, in einem Jahrzehnt beispielhafter unermüdlicher Arbeit geschaffen hatte. Seine Schwäche war die Einsamkeit: Er hatte zu seinem Aufstieg eine Auseinandersetzung mit seinen Mitmenschen nicht gebraucht oder gesucht. Das bedingte die Schroffheit vieler seiner Ansichten, die durch keine Diskussion mit Andersdenkenden gemildert worden war. Das bedingte auch eine gewisse Herausforderung anderer, wenn er diese Ansichten vertrat. Äußere Dinge waren ihm dabei ganz gleichgültig. Wenn er z. B. fand, daß man die Serviette am zweckmäßigsten im Kragenausschnitt befestigt, so tat er das auch im vornehmsten

Hotel, obwohl er wußte, daß es als unfein galt. Um Beziehungen mit anderen Menschen zu pflegen, reichte seine Zeit nicht aus. Wenn er zwölf Stunden ununterbrochen gearbeitet hatte, wollte er ruhen und wünschte keine Unterhaltung. Wie andere Vielbeschäftigte Stimulantien, Kaffee, Tabak, Alkohol zu benutzen, verschmähte er. Er hatte ihnen schon frühzeitig ganz abgeschworen. Ohne Zweifel kamen diese Hindernisse seiner Eigenart entgegen. Er hatte von Natur aus kaum Bedürfnis nach Kontakt mit anderen Menschen. Die Bindeglieder, wie Musik, Literatur, schöne Künste, interessierten ihn nicht, obgleich er gelegentlich gefühlsmäßig ein ganz treffendes Urteil äußern konnte. Er nahm sich

auch keine Zeit für Ferien und Reisen, kaum daß er dann und wann einmal die Trunzer Heimat besuchte. Auf den wissenschaftlichen Tagungen der Vereinigung ostpreußischer Augenärzte war er allerdings regelmäßig Gast. Die Klinikchefs Kuhnt, Krückmann und Birch-Hirschfeld kannten und schätzten ihn.

Seine Eigenarten waren sicher der Hauptgrund dafür, daß er nicht schon längst geheiratet hatte. Er hatte einzelne Freunde, aber keinen gesellschaftlichen Verkehr und im Umgang mit den Töchtern gutsituierter Familien gar keine Erfahrung. Der Hüne mit der Figur eines altgermanischen Recken, den leuchtend blauen Augen, dem Schnurrbart (die frühe Glatze tat ihm allerdings etwas Abbruch) wurde von den Frauen sicher gern gesehen, aber ihm fehlte Gabe und Erfahrung, ihr Herz zu gewinnen. So mag sich manche Hoffnung zerschlagen haben. Schließlich sollte es sich aber doch ändern. Im Jahre 1902 lernte er bei einem Freund in Königsberg ein Mädchen kennen, das seinen Vorstellungen weitgehend entsprach. Der Freund vermittelte nähere Bekanntschaft. Ein Antrag wurde angenommen. Frieda Jendritzky, eine 24jährige Königsbergerin, entstammte einer angesehenen Kaufmannsfamilie. Nach Absolvierung der Höheren Töchterschule und weiterer Fortbildung hatte sie ihr Examen als Sprachlehrerin gemacht, übte ihren Beruf aber einstweilen nicht aus. Sie sah wohl die Eigenarten ihres neuen Bekannten, aber sie schätzte seine Tüchtigkeit und alle seine vielen guten Eigenschaften. So wurde im März 1903 die Ehe geschlossen.

Sie sollte sich bald für beide Teile als ein schwerer Fehlgriff erweisen. Beide Partner hatten zwar recht in ihrer gegenseitigen Wertschätzung und paßten in ihrem Charakter und Temperament im Grunde gut zu einander. Aber es zeigte sich, daß es nun doch auf noch ganz andere Dinge ankam. Die junge Frau war keineswegs vergnügungssüchtig oder anspruchsvoll. Aber sie war in ihrer Heimatstadt an regen geselligen Umgang gewöhnt. Sie hatte dort in den Häusern der Universitätsprofessoren verkehrt, deren Kinder ihre Jugendgespielen waren. Wahrscheinlich überschätzte sie im Überschwang ihrer Jahre diese Dinge etwas, und vor allem verrechnete sie sich, wenn sie annahm, ihr Mann, der diese Seite

des Lebens infolge seiner ländlichen Abstammung nicht kannte, brenne nur darauf, sich von ihr diese Kulturwerte erschließen zu lassen. Es war ja bescheiden genug, was man in Thorn machen konnte, vielleicht ein paar Einladungen von Kollegen und Freunden, eine gelegentliche Teilnahme an einem öffentlichen Fest.

Auch die Wohnung mußte natürlich entsprechend eingerichtet werden. Alle diese Dinge stießen bei dem 42jährigen eingefleischten Junggesellen auf erbitterten Widerstand. Er wollte seine Ruhe und lehnte all diesen Firlefanz ab. Da er in einer Diskussion nicht geübt war, ging er bald zu Grobheiten und Szenen unerfreulicher Art über. Die Partnerin war von der Richtigkeit ihres Standpunktes überzeugt. Anstatt aber einen sachlichen oder vielleicht listigen Kampf zu führen, reizte sie ihren Mann durch ironische Bemerkungen oder Schweigen noch weiter. Beide vertraten ihre Ansichten geradezu mit Starrsinn. Sie konnten nicht über ihren eigenen Schatten springen. Die Angehörigen der Frau gossen wohl auch noch etwas Öl ins Feuer. So herrschte von den ersten Wochen an Unfrieden im Haus. Auch die Geburt der beiden Söhne, Eberhard 1903 und Ulrich 1906, konnte die sich bald vertiefende Kluft nicht überbrücken. Nachdem die junge Frau schon 1904 das Haus vorübergehend verlassen hatte, räumte sie im

Sommer 1906 mit ihren beiden Söhnen endgültig das Feld. Die Ehe wurde geschieden.

Der Mann blieb nicht als Sieger auf dem Schlachtfeld. Sein Versuch, nach seinen beruflichen Erfolgen nun auch als Haupt einer Familie seine bürgerliche Existenz zu festigen, war gescheitert. Die Ereignisse hatten ihm sicher einen Schock versetzt, der ihn hinderte, bald wieder an eine Verehelichung zu denken.

Allmählich zogen dunkle Gewitterwolken am politischen Himmel auf. Die ersten 54 Jahre seines Lebens war er Zeuge des Aufstiegs Preußens und des zweiten deutschen Reiches gewesen. Unter dieser Entwicklung hatte auch der deutsche Osten einen nie gekannten Wohlstand erreicht. Diese Umwelt hatte die feste Umgebung dargestellt, die den persönlichen Erfolg meines Vaters, den Lohn für Fleiß und Können, ermöglicht hatte. 1914 zeigten sich die ersten Risse in ihrem Bau. Drei Jahrzehnte später sollte alles in Schutt und Trümmern liegen. Der Krieg änderte das Leben zunächst nicht so einschneidend. Der Stabsarzt der Reserve wurde nicht ins Feld gerufen. Er bekam zwar eine schöne Uniform und

mußte Soldaten untersuchen und behandeln, aber er blieb in Thorn. Die Ohrenpraxis gab er auf. Das Diakonissenhaus wurde Augenlazarett. Das Leben war durch noch mehr Arbeit ausgefüllt. Die Kriegsverletzungen erforderten komplizierte Operationen. Die Wirtschaft mit dem Hauspersonal war durch die Kriegsverhältnisse schwieriger geworden. Es gab dabei auch Reibungen. Alle diese Ärgernisse mögen den Entschluß gefestigt haben, sich noch einmal zu verheiraten, was er sich schon lange wünschte.

Die Ausführung erfolgte auf charakteristische Art. Neben dem Diakonissenhaus befand sich das Zeugamt der Festung Thorn. Der Doktor hatte nun oft beobachtet, wie das 27jährige Fräulein Marie Fuhr, Tochter eines dort wohnenden Zeughauptmanns, am Krankenhaus vorbeiging. Sie war als Turn- und Handarbeitslehrerin an einer Thorner höheren Schule tätig. Offenbar hatte sie

ihm gefallen, denn er schrieb ihr, ohne sie persönlich zu kennen, einen Brief, in dem er so etwa um ihre Hand anhielt. Die junge Dame antwortete vernünftig, daß man sich doch erst kennenlernen müßte, aber nach dieser Anknüpfung lief alles glatt weiter.

Diesmal wurde eine gute Ehe daraus. Freilich gab es besonders am Anfang manchen Wirbelwind, aber die junge Frau reagierte instinktiv richtig. Oft unterwarf sie sich, in anderen Fällen verteidigte sie sich so temperamentvoll, daß der Mann nachgab, mit irgend einer humorvollen Bemerkung den Rückzug deckend. Ohne Zweifel war er im Laufe der Jahre ruhiger, verständnisvoller, weiser geworden. Zu einem geselligen Verkehr konnte er auch jetzt nicht gebracht werden, aber die junge Frau traf sich mit ihren Freundinnen und lud sie ein. Drei kleine Töchter: Marianne geb. 1917, Herta geb. 1918 und Dora geb. 1920 brachten bald Leben ins Haus. Es war noch einmal warm um den Alternden geworden. Ohne seine Lebensgewohnheiten wesentlich ändern zu müssen, hatte er nun doch ein Familienleben bekommen, nach dem er sich gesehnt hatte. Er liebte seine Töchter zärtlich und beschäftigte sich intensiv mit ihnen.

Es war auch nötig, denn draußen war es immer unfreundlicher geworden. Der Krieg war verloren. Der Vater, bis dahin monarchisch gesonnen, verübelte dem letzten Kaiser seinen ruhmlosen Abgang sehr. 1920 rückten gemäß Versailler Vertrag die Polen in Thorn ein. Die Verwaltungsformen, die Ordnung, die Sprache wechselten. Zahlreiche Deutsche verließen unter dem wirtschaftlichen und kulturellen Druck die Stadt. Unmengen von Polen, die selbst oder deren Vorfahren nie mit diesem Land zu tun gehabt hatten, strömten aus dem früheren Rußland herein. Ein fremdes

Volk füllte die vertrauten Straßen.

Sollte man der unerfreulichen Entwicklung aus dem Wege gehen und ins deutsch gebliebene Gebiet übersiedeln? Entsprechende Überlegungen wurden von vielen Ärzten angestellt.

Der Vater beriet sich mit dem "Nachbarkollegen" Geheimrat Augstein, der in dem 52 Kilometer entfernten Bromberg eine prächtige Privatklinik in der Stadtmitte besaß und ebenfalls aus dem Ordensland stammte. Er war älter und wohl schon mit Ruhestandsgedanken beschäftigt. Er beschloß den Lebensabend in seiner Heimatstadt Labiau zu verbringen und dabei noch etwas Praxis auszuüben. Der Vater konnte sich zu einer Umsiedlung nicht entschließen. Er fühlte, daß nach 3Ojährigem erfolgreichen Wir[18]ken die Wurzeln seiner Kraft in Thorn ruhten. Seine stete Art sträubte sich wohl auch bei dem Gedanken, mit 60 Jahren in der Fremde noch einmal von vorn anfangen zu müssen.

Die wirtschaftliche Grundlage war in Thorn weiterhin gut. Der Fortfall der Grenze schuf der Praxis geradezu ein neues Hinterland. Aus den benachbarten kongreßpolnischen Gebieten kamen die Kranken in Scharen in die alten preußischen Gebiete. Eine große Änderung gab es nicht. Die Sprechstundenhelferinnen waren von jeher polnischer Muttersprache gewesen. Unser Vater beherrschte selbst nur wenige polnische Brocken mit schlechter Aussprache. Er schrieb sich nun einige notwendige polnische Sätze auf seine Schreibunterlage, um sie bei passender Gelegenheit unauffällig dem Patienten vorzulesen. Die Einnahmen flossen reichlich. Nur leider: die deutsche Inflation hatte schon den größten Teil des Vermögens gefressen, zwei polnische folgten und nahmen auch neue Ersparnisse jeweils wieder weg. Glücklicherweise hatte der Vater zu deutscher Zeit noch im letzten Augenblick ein großes Haus mit Mietwohnungen am Friedrich-Wilhelms-

Platz gegenüber der Garnisonkirche gekauft, in das die Familie und die Praxis übersiedelten. Ein weiteres kleineres Wohnhaus kam bald dazu. Nur langsam kam die Wirtschaft des neu gegründeten Staates in Ordnung und ermöglichte neue stabile Ersparnisse.

Wir Kinder alle erfreuten uns der großen Liebe unseres Vaters. 1910 hatte er verlangt, daß die Mutter mit uns Buben in das benachbarte Bromberg zog. Er besuchte uns dort oft bis zu seiner zweiten Heirat, wir verbrachten die Ferien oft bei ihm, auch nachdem er wieder geheiratet hatte. Häufig trafen wir uns in der kleinen zwischen Thorn und Bromberg gelegenen Försterei Schirpitz, die uns zu beliebten Ferienaufenthalten diente. Später bin ich auch in den Universitätsferien fast immer längere Zeit in Thorn gewesen. Der Vater war streng, wurde anfänglich oft auch heftig, wenn ihm etwas mißfiel, aber man merkte doch die wohlwollende Meinung. Die preußische Sparsamkeit, die ihm selbstverständlich war, erwartete er auch von seinen Kindern. Wenn ich nach Thorn kam, wurde ich mit zunehmendem Alter in der Praxis beschäftigt. In den letzten Schuljahren nahm er mich auch zu Operationen und zur Visite ins Krankenhaus mit. Es war erstaunlich, mit welcher Feinheit die großen und etwas plumpen Hände ihre schwierige Arbeit verrichteten. Abgesehen von diesen Pflichten ließ er mir alle Freiheiten. Bei Spaziergängen, die er regelmäßig nach

Schluß der Sprechstunde und sonntags machte, wünschte er unsere Begleitung. So lange ich denken kann, trug er außer im Sommer einen riesigen grauschwarzen Umhang. Der Stoff muß unverwüstlich gewesen sein, er hat ihn wohl bis an sein Lebensende begleitet. Für kalte Tage hatte er einen Pelzmantel. Den Kopf trug er immer bedeckt, schon wegen der Glatze, im Winter mit einer ebenfalls sehr ausdauernden Pelzmütze. Wenn es im Sommer heiß war, lüftete er oft seinen Hut, um den Schweiß von der Glatze zu wischen, zu "polieren", wie er sagte. Die Abendspaziergänge führten fast immer auf und über die Weichselbrücke, von der man einen weiten Blick auf die alte Stadt, den Flußlauf und die Umgebung hatte. Wir überschritten den breiten Strom und die Kämpen der anderen Seite. Besonders malerisch war das Bild zur Zeit des Eisgangs.

Die Gespräche bei diesen Spaziergängen betrafen die fernsten wie die nächsten Fragen, ich habe durch sie Entscheidendes für mein Leben mitbekommen. Er liebte es, die Dinge mit einem verschmitzten schalkhaften Humor zu betrachten. Oft zitierte er Stellen aus der Bibel oder klassische Sprüche. Unwichtiges z. B. pflegte er mit einem: "Minima non curat praetor" auf die Seite zu schieben (Um Kleinigkeiten kümmert sich der Minister nicht).

Die Sonntagsausflüge gingen in die Umgebung. Oft besuchten wir ländliche frühere Patienten um die Stunde der Mahlzeiten, worauf er sich vorher mit dem Schillerlied "Heut kehren wir beim Pfaffen ein, beim reichen Pächter morgen" zu freuen pflegte. (Den Landleuten machte die Bewirtung natürlich nichts aus.) Um 1920 unternahm er mit mir am Ostersonntag einen traditionellen großen Marsch. 1921 z. B. gingen wir zu Fuß 35 Kilometer nach dem Solbad Ciechocinek und stärkten uns unterwegs ausgiebig bei einem Patienten am Osterschinken. Im Unweiten Alexandrowo, der alten russischen Grenzstation, langten wir gegen 2 Uhr nachmittags an. Als der Bahnbeamte uns mitteilte, daß der Thorner Zug erst gegen Abend abfahre, sagte der Alte ungerührt: "Dann g e h e n wir eben zurück." Die Tagesleistung war 55 Kilometer. Mir, dem Siebzehnjährigen, machte das natürlich nichts aus, aber für seine 60 Jahre war es bemerkenswert.

Seine Hünengestalt hielt sich lange aufrecht. Krankheit blieb ihm, der Genußgifte zeitlebens verschmäht hatte, lange fremd. Aber jenseits des 65. Lebensjahres begann sich das Alter doch bemerkbar zu machen. Eine sogenannte Schüttellähmung (Paralysis agitans) zeigte sich zuerst an den Fingern, später auch an den Armen und schließlich im Gesicht. Sie besteht in einer schüttelnden Bewegung in Ruhelage (Geldzählkrankheit). Bei gezielten Bewegungen ist keine wesentliche Beeinträchtigung vorhanden.

Der Doktor konnte weiter erstaunlich gut operieren, aber für ihn, der sich stets der Sicherheit seiner Hände gerühmt hatte, war diese Entwicklung doch bitter. Ich selbst hatte inzwischen meine Approbation und Promotion hinter mir, und wandte mich der Augenheilkunde zu, worüber er sich sehr freute. Er besuchte mich

sogar mehrmals in Königsberg anläßlich augenärztlicher Tagungen, bei denen ich Vorträge hielt. Wenn ich, was jetzt seltener geschehen konnte, in Thorn war, nahm ich an Praxis- und Krankenhausarbeit natürlich Anteil.

Am 70. Geburtstag wurden ihm zahlreiche Ehrungen zuteil, auch von Seiten der Polen. Nach 1930 zeigte sich bei ihm ein schlimmeres Übel: Eine Prostata-Hyperthrophie begann ihn zu plagen. 1932 wurde er von Prof. Josef in Berlin operiert. Trotz einer Komplikation überstand er den Eingriff gut. Aber seine Kraft war gebrochen. Er ging von nun an nur noch in kleinen schlürfenden Schrittchen. Wahrscheinlich hatte die Poralysis agitans nun auch die Beine betroffen und mochte den schweren Körper unsicher. Die Praxis war trotz allem in kurzem fast wieder zur alten Höhe angelaufen. Nur die Staroperationen überließ er einem jüngeren polnischen Kollegen, mit dem er eine Vereinbarung getroffen hatte. Dabei muß man sagen, daß er von den Fortschritten, die die Augenheilkunde in den letzten Jahrzehnten gemacht hatte, kaum etwas in sich aufgenommen hatte. Aber seine wissenschaftliche Erstausstattung war so glänzend, seine operative Technik so ausgezeichnet, daß sich seine Behandlungsergebnisse durchaus neben denen moderner Methoden sehen lassen konnten. So strömten ihm und seinem schon legendären Ruf die Menschen weiter zu, obwohl sich inzwischen mehrere polnische Augenärzte in der Stadt niedergelassen hatten.

Im ganzen wird er im Lauf seiner Tätigkeit gegen 300 000 Augenkranke behandelt haben. Ihnen allen hat er Nutzen gebracht, einer großen Anzahl von ihnen durch Operationen das Augenlicht erhalten oder wiedergegeben. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er bis zum völligen Zusammenbruch seiner Kräfte weitergearbeitet. Aber Frau Marie fand, daß es nun allmählich genug der Mühen sei. Außerdem war sie der wohlbegründeten Auffassung, daß die heranwachsenden Töchter in ein weniger beschwertes Milieu hineingehörten, als es Thorn jetzt war, wo die Deutschen nur noch ein kleines aussterbendes Häufchen von etwa 6000 Seelen bildeten, vorwiegend ältere Leute; die meisten Söhne und Töchter waren längst abgewandert. Frau Marie hatte als neuen Wohnsitz Zoppot auserwählt, das im Freistaat [19] Danzig lag, wohin man Geld und Besitz transferieren konnte. Mit ihrer Initiative hat sie Mann und Töchter vor den polnischen Greueln des Kriegsbeginns bewahrt, ihnen wahrscheinlich sogar das Leben gerettet.

Nach langen Auseinandersetzungen gab der 76jährige nach. Wohnung und Praxis sollten auf August 1936 dem polnischen Nachfolger übergeben werden. Als es schon an die Abreise gehen sollte, bäumte sich in dem Greis noch einmal die Verzweiflung darüber auf, der nun durch Verlust seiner Arbeit endgültig zum alten Eisen geworfen war, und daß er die Stadt verlassen mußte, in deren Mauern er 46 Jahre lang so viel Freud und Leid erlebt hatte. Man saß noch drei Tage auf den Koffern, dann resignierte er.

Der Kelch der Leiden war aber damit noch nicht geleert. Zunächst ließ sich alles gut an. Man hatte eine schöne moderne Wohnung gemietet, nur durch einen 80 Meter breiten Streifen Kurpark vom Strand der Ostsee getrennt. Mittel zu einem bequemen Leben waren vorhanden. Aber schon kurz nach der Übersiedlung, im Dezember 1936, erlag Frau Marie, eine große kräftige Frau in den besten Jahren, einem Schlaganfall. Nun war der Vater mit den kaum flüggen jungen Mädchen allein. Nicht lange danach warf ihn ein an sich geringfügiger Bruch des Oberschenkelhalses endgültig auf das Siechenlager.

In den folgenden Jahren mußten nun die jungen Mädchen ihn pflegen. Die Hauptlast trug die Älteste, die die Wirtschaft führte.

Ich höre noch heute seine hohle Stimme: "Marianne" rufen. Eine Stimme, wie die des alten Moor schon mehr aus dem Grabe kommend. Aber wenn man dann an seinem Bett saß, war er zufrieden, heiter und weise. Noch jetzt machte er seine Späßchen. Vielleicht hunderttausendmal in seinem Leben hatte er Zinktropfen

gegen Bindehautentzündung verordnet. Als er sie jetzt einmal selbst hatte nehmen müssen, bemerkte er lakonisch: "Ich habe mich gewundert, das Zeug hilft." Der Kriegsanfang ging ziemlich glimpflich an ihm vorüber. Mein Bruder und ich besuchten ihn häufig, er freute sich über unser Kommen, freute sich unserer Erfolge und besprach mit Weisheit unsere Sorgen mit uns. Seine größte Freude war vielleicht, daß eines Tages seine beiden Enkelkinder kamen und um seine Füße spielten. Unsere Zukunft hielt er wirtschaftlich für gesichert. Die Ausweglosigkeit der politischen Situation konnte er wohl nicht mehr ganz fassen, über Hitler hat er sich oft entrüstet.

Seine Kräfte nahmen sehr langsam, aber stetig ab. Ende September 1942 versank er eines Morgens unvermittelt in Bewußtlosigkeit. Zwei Tage später hörte sein Herz auf zu schlagen. Seine Asche wurde auf dem Zoppoter Waldfriedhof bestattet. Wahrscheinlich ist das Grab längst eingeebnet. Das wäre ihm wohl gleichgültig, könnte er heute auf unsere Erde schauen. Aber er würde sich freuen, daß alle seine Kinder und Enkelkinder den Sturm dieser Zeit lebend überstanden, und daß der Stamm seiner Familie blüht und gedeiht.

|

![]() HEIM@THORN

HEIM@THORN

![]() Editorial - Inhalt

Editorial - Inhalt

![]() Die Thorner Stadtniederung - Inhalt

Die Thorner Stadtniederung - Inhalt

![]() Das Buch - Inhalt

Das Buch - Inhalt![]() Quelltexte - Inhalt

Quelltexte - Inhalt

![]() Anhang - Inhalt

Anhang - Inhalt

![]() Die Links

Die Links![]() Dr. Eberhard Kunz: Kunz aus Trunz

Dr. Eberhard Kunz: Kunz aus Trunz

![]() HEIM@THORN

HEIM@THORN

![]() Editorial - Inhalt

Editorial - Inhalt

![]() Die Thorner Stadtniederung - Inhalt

Die Thorner Stadtniederung - Inhalt

![]() Das Buch - Inhalt

Das Buch - Inhalt![]() Quelltexte - Inhalt

Quelltexte - Inhalt

![]() Anhang - Inhalt

Anhang - Inhalt

![]() Die Links

Die Links![]() Dr. Eberhard Kunz: Kunz aus Trunz

Dr. Eberhard Kunz: Kunz aus Trunz

![]() Volker J. Krüger, heim@thorn-wpr.de

Volker J. Krüger, heim@thorn-wpr.de